目次

はじめに

こんにちは! てくますプロジェクトの Yukkin です。

本記事は、2024年10月からスタートした「統計学入門講座」の第2回『データの散らばり』に関する活動記録です。

てくますプロジェクトは、「考える楽しさを探そう!」を合言葉に活動する、数学と情報の学習コミュニティです。

各種イベントについては、ぜひ Connpass をご覧ください!

「統計学入門講座」は、統計学を初めて学ぶ方や、もう一度しっかり学び直したい方向けの講座です。

大学以外の場所で大学レベルの数学に触れられる、ちょっと珍しい学びの場となっています。

学習内容

今回、どのような内容を学習したか、簡単にですが紹介します。

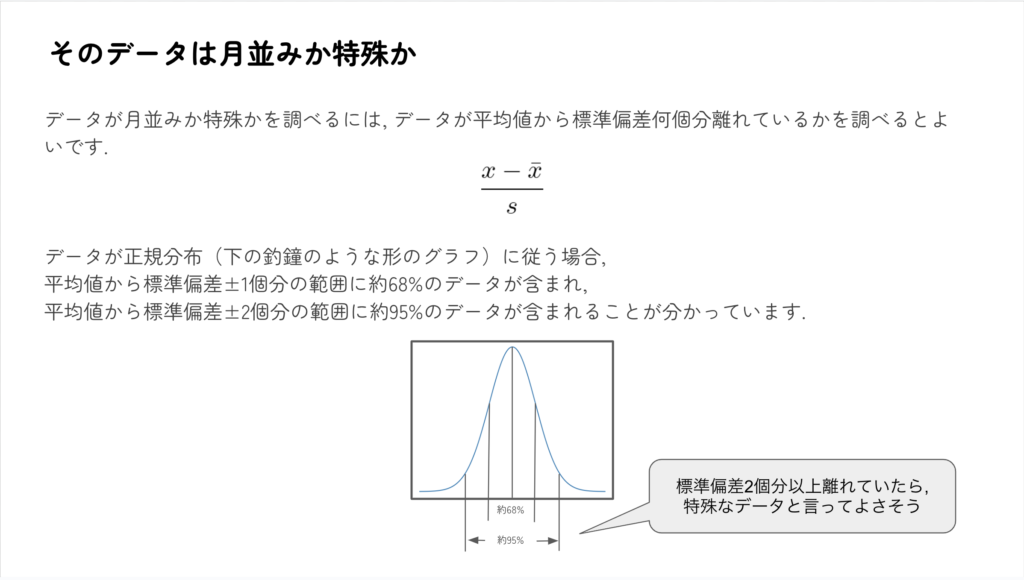

- 分散と標準偏差

分散と標準偏差に関する基本的なことを説明しました。計算方法だけでなく、そのこころについてもしっかり触れるようにしています。この道具を使うことで、データに対してどのようなことが分かるのかを理解することが、何より大切だと考えているからです。データが平均値から標準偏差何個分離れているかを調べる発想は、この先の検定にもつながっていきます。 - 共分散と相関係数

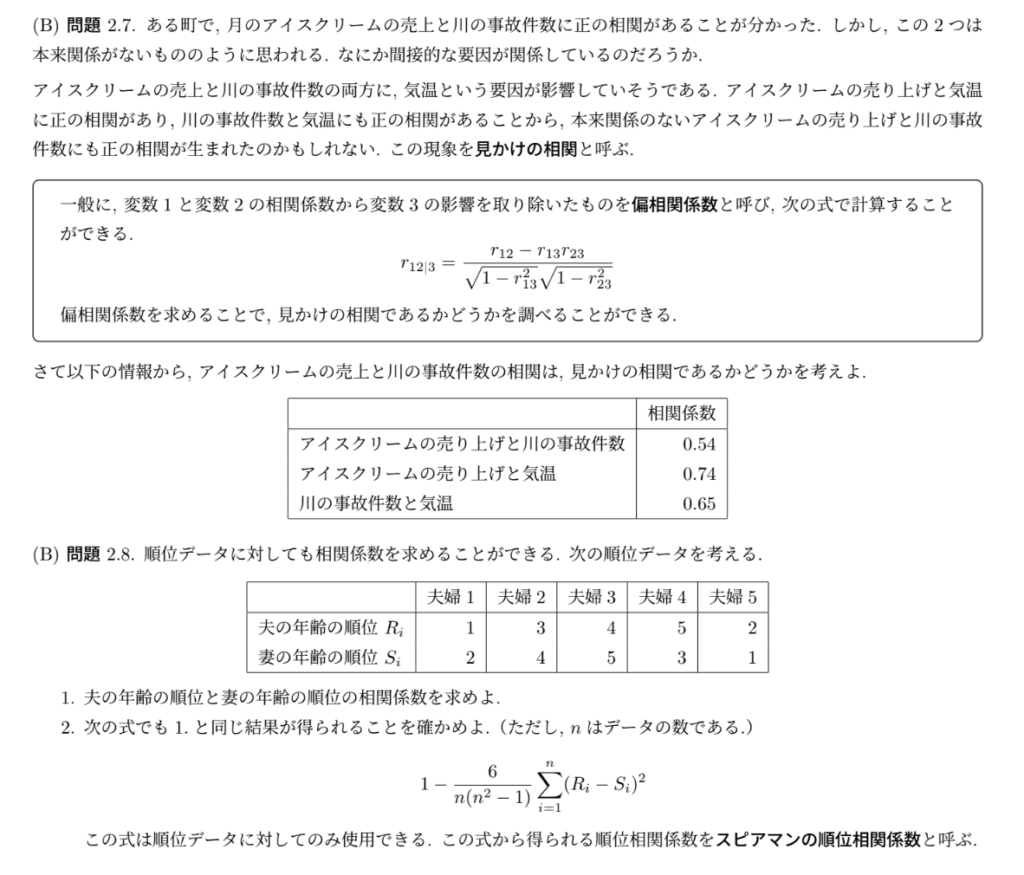

2次元データの説明、相関関係の説明、共分散や相関係数の計算方法の説明しました。

第2回の講座スライドはこちらから確認できます!

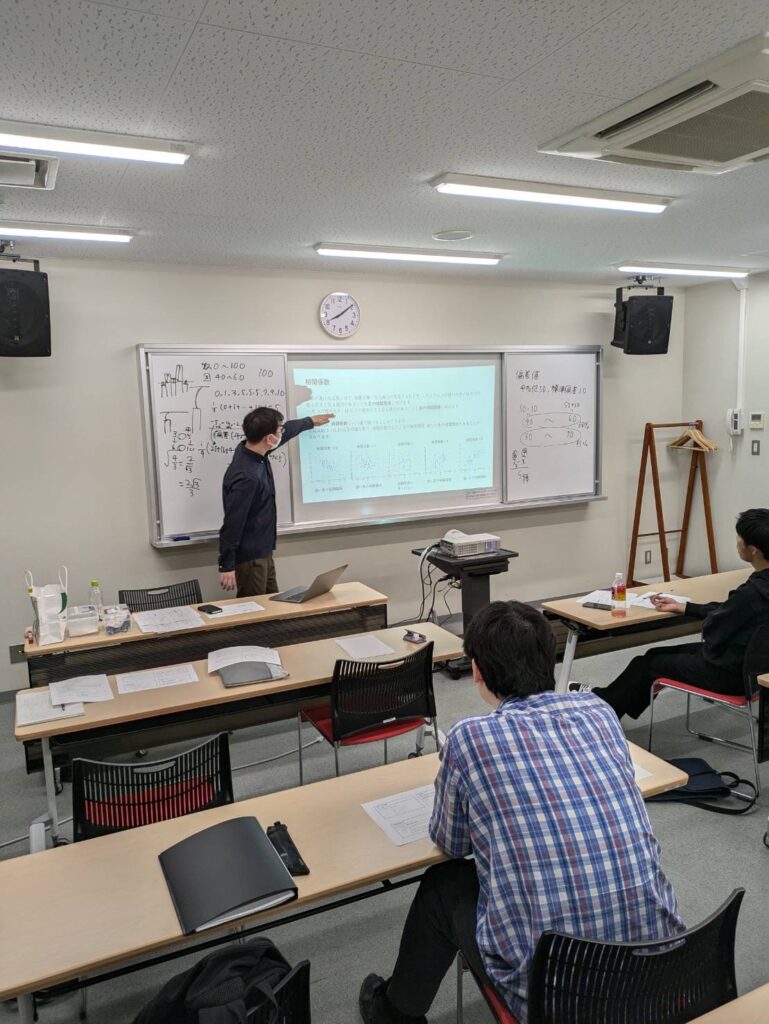

講座の様子

統計学入門講座の第2回の参加者は5名でした!

講座は参加者の方に質問をしながら進めています。

「正の相関の具体例ってどんなものがあると思いますか?」

「負の相関の具体例ってどんなものがあると思いますか?」

<間違えても大丈夫なので、自分の言葉で答える>

それが当たり前のようにできる雰囲気や空気感を目指しています。

「偏差はなぜ平均値からの差を考えるのですか? 中央値ではだめなのですか?」など、参加者からも質問がありました。

演習問題では、講座内で触れられなかった様々な概念を紹介するように心がけています。

最後に

統計学入門講座、第2回を開催しました!

第2回では参加者の方から自発的な発言や質問があり、良い雰囲気になってきていると感じます。

2回かけて、高校数学Iのデータの分析にあたる内容を学習してきました。次回は、高校数学Aの場合の数を速習していきます。もう少しの間、高校数学の内容が続きますが、その中でもいろいろ面白い話をしていければと思います!

コメントを書く